2025.11.08

令和7年度「いのちの教育」プログラムⅢ「動物のためにわたしたちができること」(11月5日神戸市立真陽小学校)

11月5日(水曜)、神戸市立真陽小学にて「いのちの教育」プログラムⅢ「動物のためにわたしたちが出来ること」(責任)を3年生2クラスに実施しました。

「いのちの教育」プログラムについては、下記URLをご参照ください。

https://kobe-chai.jp/eventcategory/life/

まずはこれまでのプログラム、ⅠとⅡの「ふりかえり」をしました。

この「ふりかえり」をしっかり行うことで長期的に子どもたちの記憶の中に学習効果が定着すると言われており、「ふりかえり」を大切にしています。

Ⅰでのキーワードは「人間と動物はつながっている」、プログラムⅡ「動物と私たちのいのちは同じ」では、生きているからできること=「生きている証拠」を子どもたちと一緒に考えたことを確認しました。

どちらのクラスも覚えてくれていて、元気に答えてくれました。

いよいよプログラムⅢの内容について学んでいきます。

私たちの周りにいる動物たちが「さびしい気持ち」「悲しい気持ち」のまま生きるのではなく、「うれしい気持ち」や「楽しい気持ち」で満たされるために、私たち人間ができることは何かをみんなで一緒に考えます。

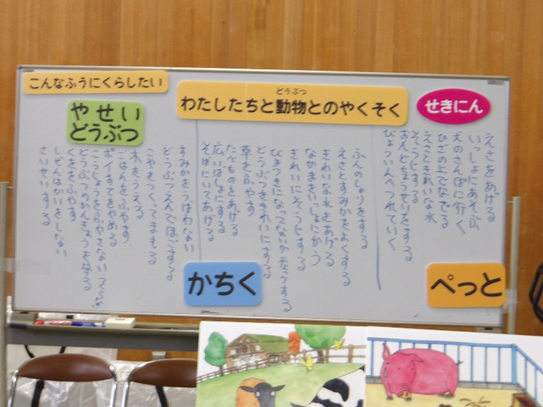

まずは「ペット」に対してできることを考えます。

2枚のパネルの絵を見て、子どもたちが発言してくれた意見を書き上げていきます。「えさや水をあげる」「散歩につれて行く」「掃除をしてあげる」など、色々な意見をだしてくれました。「動物病院へ連れて行く」など、医療に関することは子どもたちから意見が出にくいので、体調が悪いときだけでなく、病気の予防のために通院する必要性について説明すると、「健康診断とかで元気でも病院に行ってる!」と自分の経験と合わせて理解してくれました。

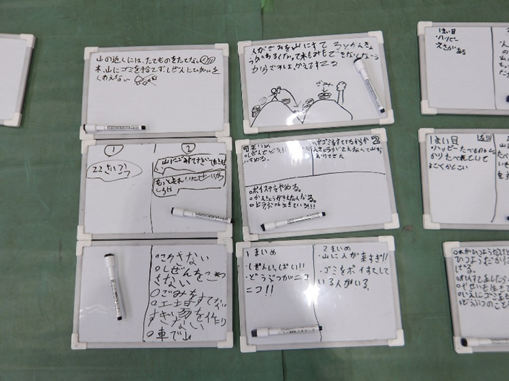

次に、「家畜」に対してできることを考えました。ここからは子どもたちにミニホワイトボードをひとりずつ渡し、自分の意見を書いてもらいます。挙手をしてクラスのみんなの前で発言をするのが恥ずかしいと感じる子どもにとっても、自分の意見を言語化できる方法であるため、「いのちの教育」プログラムの中ではとても重要な手法であると位置づけています。

自分が書いた意見を発表してもらいました。「きれいに掃除をしてあげる」「狭いところでなく、広いところへ移してあげる」「いつでも食べれるように草など植えてあげる」「病気をしていないか診る」など意見が聞けました。

最後は、「野生動物」に対してできることを考えました。「野生動物」は人間が世話をせず自分の力で生きているため、人間がエサを与えたり掃除をしたりしません。「難しいなあ」と言いながらもパネルの絵をヒントに、みんな一生懸命考えてくれました。

「山でポイ捨てをしない」「工場やガスタンクを山のそばに建てない」「実のなる木を植える」「自然環境を守る」「環境破壊をしない」などたくましい意見も聞かせてくれました。

この授業では、「責任」のことを「約束を守る」と言い換えています。「私たちと動物との約束」は、私たち人間が果たす責任と言うことができます。

「私たちと動物との約束」で自分ができることを見つけて少しずつ取り組んで欲しいと伝えて、「今日からみんなと先生も一緒にできることがあるよね」と問いかけました。「あっ、給食!」と笑顔で答えてくれました。私たちがご飯を食べるまでに色々な人が携わっていてくれていること、特に「家畜」からは「いのち」をいただいています。給食のときにみんなで一緒に大きい声で感謝を込めて「いただきます」と言ってくれると約束してくれました。

これで全てのプログラムが終了しました。

先生方からは「私自身も知っていると思っていたけど、勉強になりました。一緒に楽しませてもらいました」「子どもたちがⅠとⅡの「ふりかえり」で覚えていたことに、この短時間ながら成長を感じて感動しています。」と感想を聞かせていただきました。

また来年度も子どもたちと繋がれますように。

これまでの、「いのちの教育」実施レポートは、下記URLからご覧いただけます。

https://kobe-chai.jp/category/post/ev-report/kids/life/