2025.02.16

令和6年度 獣医師の世界を体験しよう!「私たちの暮らしと動物との関わり」(2月16日)

三寒四温と言いますが、今日は日差しも暖かい一日。

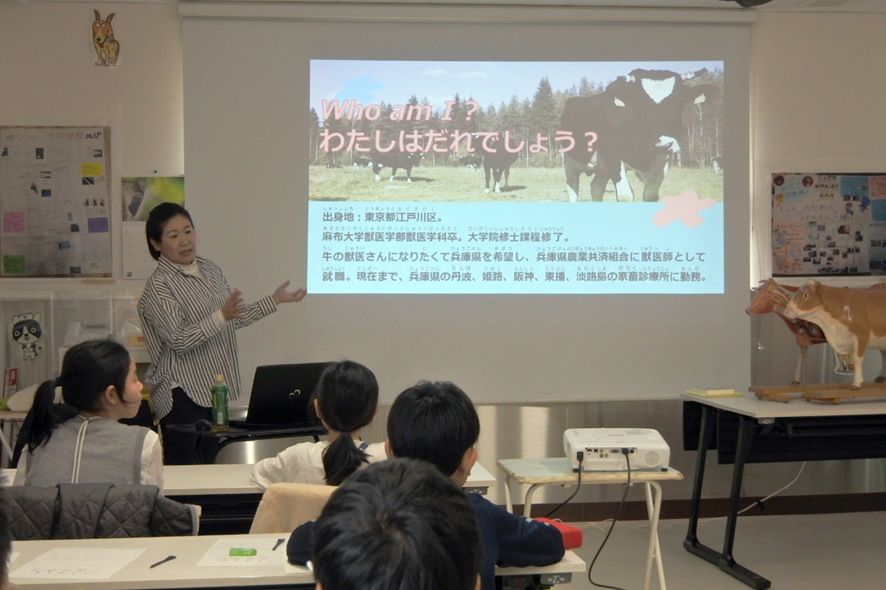

講師に兵庫県農業共済組合の畠中みどり先生をお迎えして「獣医師の世界を体験しよう」(私たちの暮らしと動物との関わり)を開催しました。

先生の自己紹介の後、牛の種類や性格など牛についてのお話をしてくださいました。

牛は肉牛と乳牛に分けられ、牛は臆病だけれど好奇心旺盛だということや、とても社会性がありボス牛がいるということ、200頭くらいの識別ができるなど、ここでしか聞けない話に子どもたちも興味津々でプログラムがスタートしました。

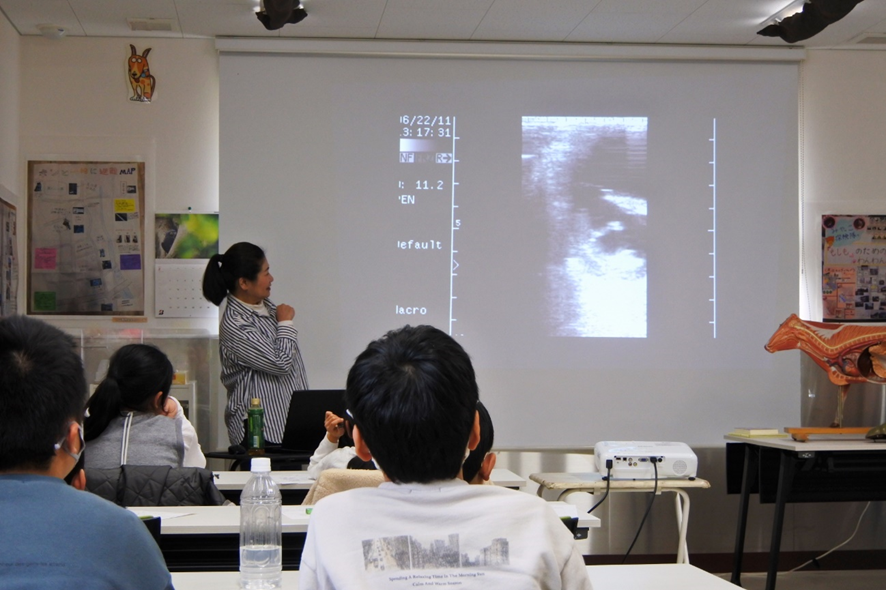

牛の病気やケガについてや、出産についてのお話もありました。エコーで牛のお腹の中にいる赤ちゃんを見せてもらうと、子どもたちからも驚きの声があがっていました。

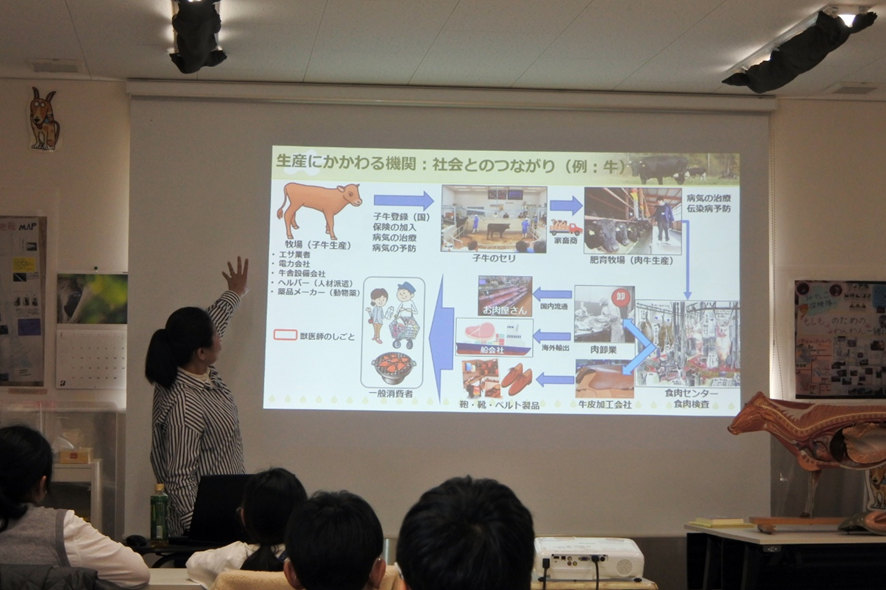

産業動物のお医者さんは牛など大きな動物を診るため、往診がほとんどになります。出産や緊急時など夜中にも対応することもあるそうです。また、食肉や牛乳などの安全と安心を守ることも産業動物獣医師の大切な仕事になります。

豚についてのお話では、豚の良いお母さんというのは、性格が優しく子豚が吸いやすい乳首をしているということだそうで、一度に15匹前後の赤ちゃんを産むそうです。

また、嗅覚については犬の数倍から数十倍もあり、外国ではトリュフを探すのにも活躍しているそうです。

鶏についてもお話していだきました。鶏も卵を産む鶏と肉になる鶏がいます。

卵を産む鶏は3ヶ月から1年半の間、卵を産みます。肉になる鶏はだいたい5~7週間ほどで肉になるそうです。

卵の値上がりの原因についての先生からの質問に、「鳥インフルエンザ!」と大きな声で答えてくれました。鳥インフルエンザになる9割は卵を産む鶏だそうで、ガソリン代や電気代の値上がりに加えて、鳥インフルエンザが卵の値上がりの大きな要因ということでした。

畜産動物と人との関わりの最後に、先生から肉になるには沢山の人が関わっていることと、「いただきます」という言葉は命をいただくという意味で、日本ではお弁当もふくめ、1日一人あたりおにぎり1個分の食べ物が捨てられているのが現状なので、「命をいただいている」ことを考えて食べ物は大切に残さず食べてもらいたいとお話があり今日のプログラムを締めていただきました。